女人迷為你讀詩單元半年了,我們期待這一刻很久——與你入境詩人的內心。我喜歡引用蔣勳「一天有24小時這麼漫長,我們能不能留18分鐘給一首詩?」讀一首詩,是18分鐘,其中靈魂,或許是詩人18年歲月那麼深厚。今天,我們一起認識這位台灣詩文化的重要推手——鴻鴻。

文|Womany Abby

你或許知道他,你或許不知道他,若你是個觀影讀詩的人,無論如何你必定受過他的影響。因為他是個不等閒的詩人,除了寫字,他更積極推動台灣文學、跨領域藝術創作。他是鴻鴻,黑眼睛文化創辦人,旗下有詩迷必讀的《衛生紙》、黑眼睛出版、黑眼睛跨劇團,同是臺北詩歌節策展人、新北市電影節策展人。真不知道該說他是什麼好,鴻鴻這個字,我想本身帶有一點集大成的意味。

遇見鴻鴻以前,我以為詩是光陰裡拾獲的小確幸,走進他的世界維度後,我看見詩如何刻鑿下他生命宏觀歷史,他把詩輕如靈魂隨身攜帶,如皮囊笨重地拖進這大時代深刻描繪。我走進黑眼睛辦公室一席,鴻鴻盤踞而坐,我們開始盤古開天式的談詩如何在台灣這片土落地生根。

每個人的生命裡都有字:讓文學回到生活

「15年前的臺北是很需要文學性活動的,那時文學不像現在有這麼多生長空間。2004年我接手臺北詩歌節,轉型為『以詩為核心的跨領域藝術節』,我們注重文學的社會意義,社會作用,我們希望文學來自生活,也要回到生活。」

讓文學回到生活,於是一做近十年,鴻鴻說臺北詩歌節除服務文青外,最重要的是開拓民眾與文學的接觸。誰說文學是遠在天涯?他讓文學親民化,以表演、藝術,更貼近讀者。

「今年是詩的公轉運動,就設計詩人夜店趴、早餐運動,也有民主牆,讓民眾也可以參與詩的創作,希望所有人可以成為詩的創作者、閱讀者、分享者。」

鴻鴻以為詩應該是跨界的、多媒材的、公眾的,甚至今年在捷運地下街做藝術演出《背著你跳舞》旨在接觸很多群眾,網路徵件「多元成詩」更以涵養所有形式的詩創作為初心,他渴望詩有更多接觸世界的界面,即使被讀懂一行、被領略一字都好。詩對鴻鴻來說是一種分享生命的方式,他喜歡交流、認為詩是最速成理解一個陌生人的載體。

談歐洲與中國:詩在城市的各式奔騰

「一個開放的、自由的城市,本來就要有詩在裡頭。」

鴻鴻也參與國外詩歌活動,他談自己在中國參加詩歌節的經驗:「中國是『碩果僅存』少數沒有民主言論的國家,他們自產一個機制,自己寫詩自己印,無法官方公開販賣,詩在顧城那一代是很熱情傳頌的。資本主義化後壓縮了詩的功能,近些年又有回流,大家賺錢後發現心靈空虛,回來詩上找寄託。」

中國有許多詩歌節都是由富有的房地產商民間創辦的,賺了錢後回饋文學發展。他到中國交流,那裡的人民都很難想像台灣的詩歌節由官方舉辦,還能不受意識形態箝制。

鴻鴻敘談歐洲的詩歌節約有兩種形式,一是詩人間的聚會交流、二是面向群眾的傳播。他說起柏林詩歌節特別雀躍。「我很欣賞柏林詩歌節,舞台下幾千人在下面,一個個詩上台用母語念詩,下面的人就翻著小冊子看,德國人個別喜歡聽人朗誦,有些作家不能靠稿費維生,就會參加朗誦活動。他們也會邀請不同地域的藝術家與詩做跨領域合作,歐洲的作家因為更常面向群眾,所以很懂表達自己。」

鴻鴻說羨慕他們的文化同時,也期望自己成為媒介:「我希望把好詩傳達給更多人,所以我常常到國外作詩的交流、認識新的詩人、理解不同的情緒,每次交流都覺得是很好的學習。」

延伸閱讀:最愛強調國際觀的台灣人其實是「文化弱智」?文化偏見讓你離世界越來越遠

詩,是最沒有門檻的文學

「任何藝術都有門檻, 詩也不意外,它看起來好像是很菁英的文字學,但我覺得他們其實最好入門,我在國外常作交流活動,詩作為一個交流的媒介,是很迅速的,對民眾來說詩本來就在他們生活周遭,你想想詩不過是許多凝練的句子。」

詩的奇妙在於它能書寫最私密的情感,也能寫公眾領域的正義。鴻鴻也說現代詩做許多形式上的實驗、美學上的突破,一開始本來不容易被接受,於是他們做活動做的是「再詮釋」,拉近人與詩的距離、讓大家重新感受閱讀本質的美好。

也因此臺北詩歌節非常注重跨界與國際,目的在把讀詩的眼光放遠拉長,讓讀者接觸更多不同詩人典型,讓眼界更廣袤。

鴻鴻談台灣對外推廣文學文化,依然期待有相對文化中心。「紐約巴黎都有專門推廣城市文創的文化中心。我們的文化中心做的是富有台灣特色的團隊。推廣詩一向不是重點,民間沒也能力做這件事,他們光是談一本詩集的翻譯版權就很花力氣。」鴻鴻願望成立詩人之家,不只把國際化帶進台灣,更把台灣詩人推到世界。

別辜負手上的筆:你能說話,就要替不能發聲的人寫

「身為創作者儘量不脫離現實,我希望可以持續跟社會互動,理解社會需要。」

我以為詩人獨善其身,但鴻鴻卻「入世」的令人吃驚。他不止推廣文學,更積極參與社會事。鴻鴻是眾所皆知把筆帶上街頭、把台灣歷史寫進字裡行間的詩人,他說:「參與社會運動對我來說是學習的機會,社會非常複雜也多元,作為像我這樣文青類長大的人,可以理解的其實非常少,這是我支持社會的管道。我每一次上街頭,都覺得我得到很多東西。沈默本身就是不正常的,去了解很多公共議題、理解他們為什麼站在這裡。這讓我變成一個清醒的人。」

推薦閱讀:台灣人,你為什麼這麼忙?

把沈重議題放心上不使他吃力,他說這讓人明白生命永遠充滿願景,確認自己在對的路上前進。

鴻鴻肩上扛的一個世界讓人驚喜,他甘願地說:「我都在做我喜歡的事,我算是很幸運的人。有機會做這麼多事,都能慢慢建立起來,讓世界更好一點。」

「以前王小棣老師教我編劇,他有句話我這幾年才懂:『你們有一支筆,就是要為那些無法發聲的人寫作,不然就辜負那支筆。』我那時覺得那是他的哲學,過了十幾二十年猛然想起,覺得確實就應該是這樣。」

鴻鴻談自己的多元角色,只有一個目的:「所有這些事都是創作,你做一件事,讓這世界不一樣。寫一首詩,讓人有點感受,受到鼓勵。我出的書都是最小眾的書,不會賣錢也沒人要做,劇場我覺得有存在的必要,的確能深刻影響一個人。」

我也喜歡小確幸,但只有小確幸是不夠的

鴻鴻被戲稱台灣最資深的文青,當代文青、憤青時常被誤解為貶義,他卻說這是一個中性的詞,社會不能沒有文青與憤青。「文青大家最詬病的是他生活經驗不足,文青的好處是他有一種嚮往,到一定的年紀,只要有機會點破它,文青很有可能成為社會力量,滋養文青的作品不是空穴來風。」

「憤青是這社會上比較有行動力的人。文青要多讀幾本書才能選立場。這個世界需要憤青。需要不思考周密的人來拯救社會。有時思考,就是耽誤。」

讀詩的人,不應該是不知所以,而是更具思考與行動。

「我不能只歌頌小確幸的美好,我也很喜歡小確幸,但要知道這是不夠的。」

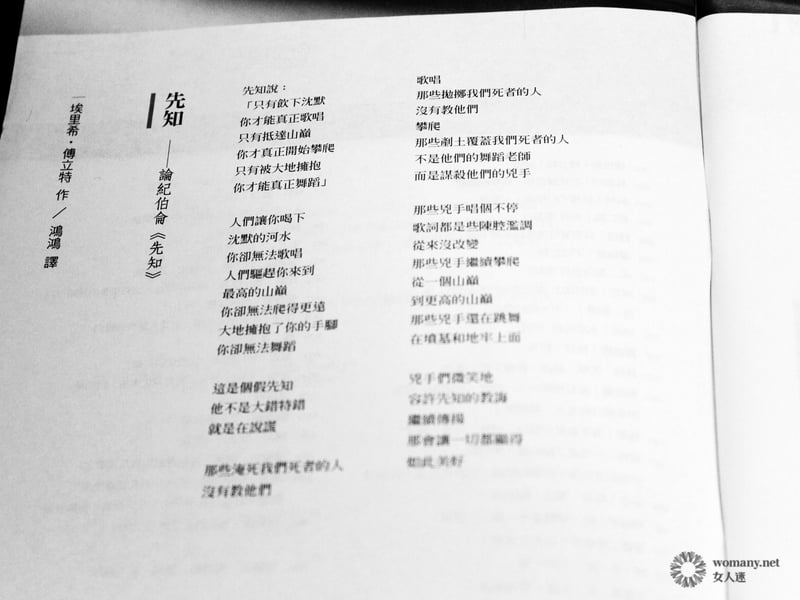

鴻鴻舉了首奧地利猶太詩人埃里希・傅立的詩特送給當代文青一輩。這首詩批判紀伯倫〈先知〉教導人忍耐與沈默,他說就是那種沈默讓時代的後備窒礙難行。「這首詩震撼了我,你光講美是不夠的,你還要有憤怒,欣賞事物的美感是小確幸,但不能忘記要爭取的事,為自己、為別人,我可能有小確幸就夠了,但有人連生活做基本的權利是沒有的。」

他要的不只是個人的幸福,更是天地的正義凜然。所以他執起那支筆,又沉又重地,跟著時代亦步亦趨前行。

生活只需要一種執著:明天繼續戰鬥的勇氣

鴻鴻執筆的熱忱樸實、卻也動人,一切單純的只為了生活的公義,他鍾情在理性感性角色轉換間,願做一首詩,也願作詩的運輸帶;願做一位詩人,也願做詩人走入社會的橋樑。

我請鴻鴻送一首詩給女人迷的讀者,祝福每個人的生活裡都有那樣一種你深信的狂熱。他分享結婚週年時寫下的字與詩:「一年前的今天,我們去登記結婚。回想這一年來,變化不可謂不多。但我們都很慶幸,有彼此的陪伴。僅以一首小詩,寫在何景窗「貓肥家潤」的卡片背面,獻給老婆和自己。」

(圖片來源:鴻鴻)

〈結婚週年〉

我們結婚週年這天

有驟雨也有陽光

我在暴雨中騎車趕路

雖有39元黃色雨衣還是裡外透濕

你則和肚子裡的小孩在火葬場

等著老友火化

成一把灰

這一年我們去了好多地方

但更多是在剝落的屋頂下

聽唱片一圈圈輪轉

等衣服風乾

等熱湯變涼

等倔強的貓咪心軟

我們挪挪位置

再多養一個小孩

再多養一隻無家可歸的貓

再多養一些或苦或甜的盆栽

還有夢裡遠遠近近的

海豚歌聲

再多養一些週年紀念

‧

我們結婚週年這天

一群中學生衝進了教育部

被警察反手銬起

在地上拖行

被部長提告

他們要的很簡單

他們要的不會比我們更多

一樣是可以呼吸的雲彩、可以墊高望遠的肥皂箱

一樣是脫去不合適的帽子、揮舞自己旗幟的自由

而不願死盯著倒影,在昨日的謊言裡

幻想明日的生活

你肚裡的孩子踢踢打打

他也不要來到一個

雙手被反綁的世界

(雖然就是有人讚賞

反手彈琴的特技)

先喝一杯火龍果汁

讓他安穩地休息

明天,以及下一個明天,我們都需要

繼續戰鬥的勇氣

生活中擁有一種執著就滿足,明天,以及下一個明天,我們都需要,繼續戰鬥的勇氣。

(一起來寫詩:讀詩・讀詩人)